Agenda 2030

2015 wurde die UNO-Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) verabschiedet. Die Ziele gründen u.a. auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den internationalen Menschenrechtsverträgen. Die Präambel der Agenda formuliert das Ziel, «die Menschenrechte für alle zu verwirklichen» und eine Welt zu schaffen, «in der die Menschenrechte und die Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nicht-Diskriminierung allgemein geachtet werden». Liechtenstein verpflichtete sich dazu, die 17 SDGs bis 2030 umzusetzen. Im Vorwort zum Regierungsprogramm 2021–2025 bekräftigt die Regierung die Nachhaltigkeitsziele als internationale Verpflichtung und als nationale Notwendigkeit, die breit abgestützt und unter Einbindung aller konstruktiven Kräfte aus Gesellschaft, Wirtschaft und Institutionen umgesetzt werden müssten.

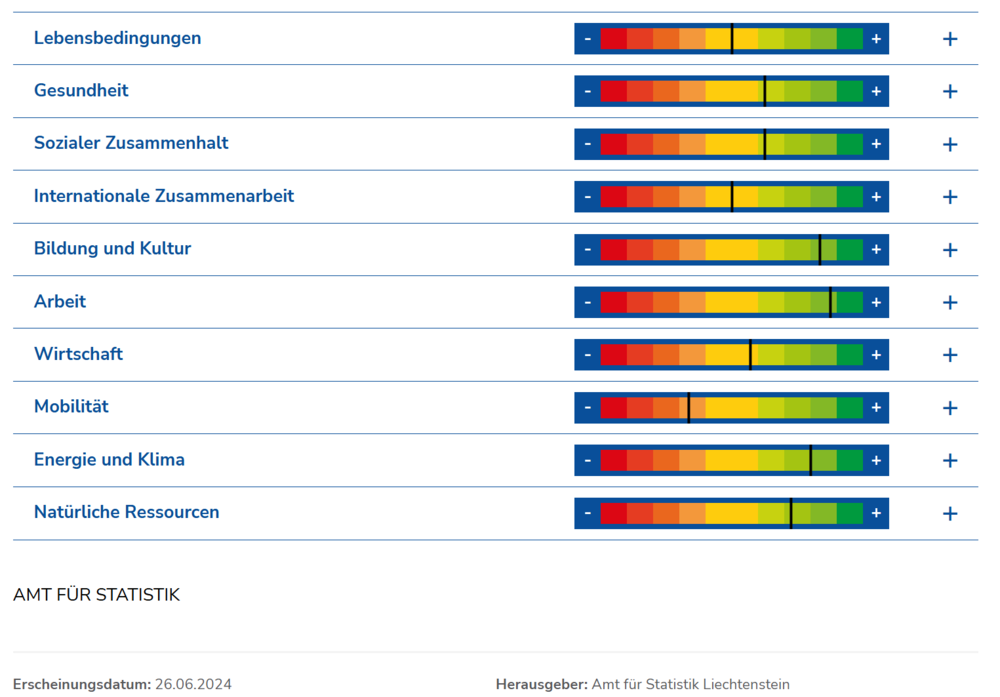

Mit der Bildungsstrategie 2025+ (SDG 4), der Energie Roadmap 2030 (SDG 7) und dem Mobilitätskonzept 2030 (SDG 9) wurden in den letzten Jahren verschiedene wichtige Umsetzungsstrategien verabschiedet. Die Entwicklung aller Nachhaltigkeitsziele beobachtet die Regierung anhand von 55 Indikatoren im jährlich publizierten Nachhaltigkeitsbericht «Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung». Der Bericht veranschaulicht für das Berichtsjahr, dass die Entwicklung in sechs der zehn Themenbereichen (Gesundheit, Sozialer Zusammenhalt, Bildung und Kultur, Arbeit, Energie und Klima sowie Natürliche Ressourcen) positiv oder leicht positiv verlief. Demgegenüber zeigt der Bereich Mobilität eine leicht negative Tendenz. In den Bereichen Lebensbedingungen, Internationale Zusammenarbeit und Wirtschaft wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Insgesamt stellt der Bericht bei 34 Indikatoren positive, bei 14 negative und bei 7 neutrale Tendenzen fest.

Bedauerlicherweise kann der Bericht in dieser Form keine Bewertung der Nachhaltigkeits-Indikatoren liefern. Um dies leisten zu können, müssten für alle Indikatoren angestrebten Zielwerte für 2030 definiert werden. Ausserdem sind die bestehenden Indikatoren nicht auf die Agenda 2030 angepasst. Ein Vorhaben zur Anpassung der Indikatoren auf die SDGs wird seit Längerem in den Jahresprogrammen des Amts für Statistik vorgesehen, wurde aber aufgrund anderer Prioritäten im Berichtsjahr jedoch erneut nicht angegangen.

Unter der Leitung der SDG Allianz setzten sich auch im Berichtsjahr rund 60 Privatpersonen und Organisationen der Zivilgesellschaft mit verschiedenen Aktionen für die Nachhaltigkeitsziele ein. Über die SDG Allianz bündeln sie ihr vielfältiges Wissen und koordinieren Projekte zur Förderung der Nachhaltigkeit in Liechtenstein. Im Berichtsjahr erarbeitete die Allianz einen Entwurf zum Aufbau einer organisatorischen und politischen SDG-Struktur in Liechtenstein, welche – angesiedelt bei der Regierung - die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele gesamtgesellschaftlich steuert. Schliesslich stellt die Allianz zusammen mit über 450 europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft die Forderung, das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt durch ein Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention zu schützen.

Abbildung: Mit der Jahreskampagne 2023-24 «Zemma handla» der Kinderlobby Liechtenstein entwickelten Kinder und Jugendliche gemeinschaftliche Lösungsansätzen zur Klimakrise. Grafik: Kinderlobby/OSKJ

Die Kinderlobby Liechtenstein, ein Netzwerk von 33 Organisationen aus dem Familien- und Kinderbereich, setzte sich nach 2023 auch im Berichtsjahr im Rahmen ihrer Kampagne «Zemma handla – für eine gesunde und nachhaltige Zukunft» in der Form von verschiedenen Beteiligungsprojekten mit Kindern und Jugendlichen mit den von der Klimakrise betroffenen Kinderrechten auseinander.

Der VMR ist Partnerorganisation der SDG Allianz und koordiniert über die Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche (OSKJ) die Kinderlobby. Er fordert, dass die Regierung ihre Führungsrolle bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele deutlich stärkt. Die Regierung sollte sich angesichts mit mehr Entschlossenheit und Verbindlichkeit für Nachhaltigkeit einsetzen und die Expertise der Zivilgesellschaft bei der Entwicklung strategischer Vorgaben und Umsetzungsprogramme einbeziehen. Ausserdem wird die Einrichtung eines staatlichen Förder- und Finanzierungsprogramms angeregt, um Projekte zur Förderung nachhaltiger Entwicklung gezielt zu unterstützen.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren an die UNO-Nachhaltigkeitsziele anpassen und konkrete Zielwerte für 2030 festlegen und eine stärkere Entschlossenheit und Verbindlichkeit bei der Umsetzung der Ziele zeigen. Die Zivilgesellschaft bei der Erarbeitung von Umsetzungsplänen sowie durch Förderprogramme für Nachhaltigkeitsprojekte einbeziehen.