Familie und Erwerb

Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit ist ein zentrales gesellschafts-, und gleichstellungspolitisches Thema. Die Förderung der Vereinbarkeit wird im Regierungsprogramm 2021–2025 als wichtiges Anliegen betont. Gemäss der aktuellen Lohnstatistik des Amts für Statistik von 2022 stieg der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen seit 2020 um 0.1 Prozentpunkte auf 14.1 Prozent an. Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern bleibt hoch und ist zum Teil nicht objektiv erklärbar. Forderungen nach flächendeckenden Lohnanalysen und gezielten Massnahmen zur Reduktion der Lohnungleichheit wurden bisher nicht umgesetzt.

Frauen in Führungspositionen

Laut einer spezifischen Auswertung der Nachhaltigkeitsindikatoren des Amts für Statistik vom 1. Juli 2022 erhöhte sich der Frauenanteil in leitenden Positionen um 3.6 Prozent. Der Schattenbericht zur UNO-Frauenrechtskonvention (CEDAW) zeigt hingegen weiterhin strukturelle Benachteiligungen am Arbeitsplatz auf. Frauen sind überproportional oft im Niedriglohnsegment tätig und seltener in Führungspositionen vertreten. Die staatliche Kinderbetreuung ist unzureichend ausgebaut und vielfach nicht leistbar. Frauen berichten beispielsweise in Beratungen bei der infra oder beim LANV zudem von Diskriminierung beim Wiedereinstieg in den Beruf nach der Mutterschaft. Im Bereich Bildung wird gefordert, Gleichstellung, Gewaltprävention und moderne Rollenbilder konsequenter im Unterricht verpflichtend zu verankern.

Im Rahmen der Vernehmlassung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2022/2381 zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern in Führungspositionen forderte der VMR, dass freiwillige Massnahmen zur Förderung der Gleichstellung in Liechtenstein bislang nicht die gewünschte Wirkung erzielt haben und eine verbindliche Frauenquote für sämtliche Führungsfunktionen in der Landesverwaltung, in öffentlichen Institutionen und in Kommissionen eingeführt werden sollte. Er schlug vor, die Richtlinie nicht nur auf börsennotierte Unternehmen, sondern auf alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden in Liechtenstein auszuweiten.

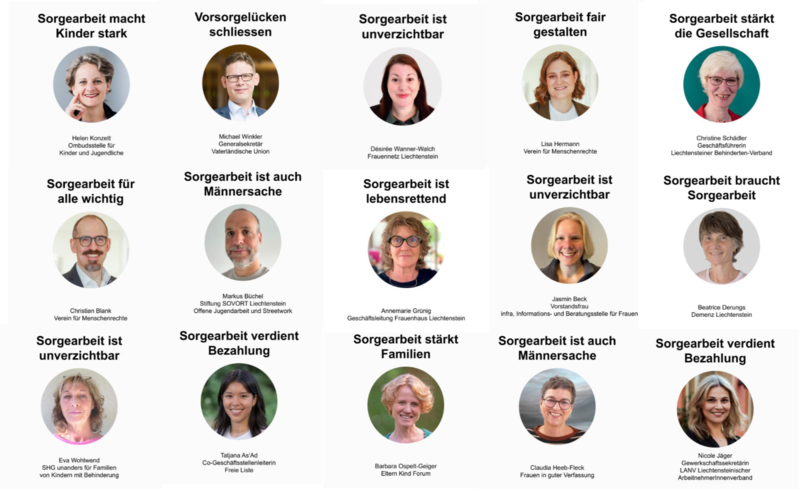

Verteilung der Care-Arbeit

Care-Arbeit – also unbezahlte Tätigkeiten wie Haushaltsführung oder Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Menschen – wird nach wie vor überwiegend von Frauen übernommen. Eine Umfrage der Hochschule Luzern aus dem Jahr 2021 zeigt, dass in der Schweiz Frauen nicht nur den Hauptanteil dieser Arbeit leisten, sondern auch häufiger ihre Erwerbstätigkeit dafür reduzieren. Viele wünschen sich dafür gesellschaftliche Anerkennung und eine finanzielle Entschädigung. Gleichzeitig zeigte die Umfrage zu Familienpolitik, 2018, dass Männer sich mehr Engagement für die Familie und flexiblere Arbeitszeiten wünschen, um stärker in die Familienbetreuung eingebunden zu werden. In Liechtenstein fehlen offizielle Statistiken zur unbezahlten Care-Arbeit. Hinweise auf deren Zunahme geben jedoch die AHV-IV-FAK-Jahresberichte: Die Anzahl der Beziehenden von Betreuungs- und Pflegegeld stieg von 244 im Jahr 2010 auf 759 im Jahr 2024.

Der Runde Tisch Gleichstellung, ein zivilgesellschaftliches Netzwerk fordert im Rahmen der Erarbeitung der liechtensteinischen Gleichstellungsstrategie im Oktober 2024 die Einführung eines Care-Barometers zur systematischen Erhebung unbezahlter Care-Arbeit mit dem Ziel, die Verteilung zwischen den Geschlechtern sichtbar zu machen und strukturellen Benachteiligungen von Frauen – etwa Mehrfachbelastungen, Erwerbsunterbrüchen und niedrigeren Pensionen – entgegenzuwirken. Zudem soll das Modul „unbezahlte Arbeit“ aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) vom Amt für Statistik methodisch übernommen werden, um die Datenbasis für die Gleichstellungsstrategie zu stärken.

Eine statistische Erhebung der Care-Arbeit und ihrer Verteilung vornehmen.

Bezahlte Elternzeit

Nach mehreren Jahren des Wartens und der Vorbereitung verabschiedete der Landtag im Herbst das Gesetz zur Einführung einer bezahlten Elternzeit. Die EU hatte bereits 2019 eine Richtlinie zur bezahlten Elternzeit (EUR 2019/1158) verabschiedet, die auch in Liechtenstein umgesetzt werden muss. Die Elternzeit ist ein zentrales Element für die gleichmässigere Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit auf beide Geschlechter und damit eine wichtige Voraussetzung für Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit.

Zwar erst ab 2026 - aber rückwirkend auf das Berichtsjahr – erhält nun jeder Elternteil Anspruch auf insgesamt vier Monate Elternzeit. Zwei dieser Monate werden mit 80 % des durchschnittlichen massgebenden Monatslohns vergütet (Deckelung bei maximal CHF 4 760 pro Monat). Die Elternzeit muss bis zum dritten Lebensjahr des Kindes bezogen werden. Der Bezug ist flexibel in Form von Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten geltend zu machen, zusätzlich besteht ein Anspruch auf bis zu fünf unbezahlte Betreuungstage pro Jahr für die Betreuung von Angehörigen.

Der Landtag und verschiedene Organisationen der Zivilgesellschaft nutzten die Chance, mit der anstehenden Gesetzesrevision zur Einführung der bezahlten Elternzeit auch die Finanzierung des Mutterschaftsurlaubs zu revidieren. Diese erfolgt über die Krankenversicherung, was zu einer finanziellen Mehrbelastung von Betrieben mit schwangeren Frauen führt. In der Folge kann es zur Benachteiligung von Frauen bei der Anstellung führen, was nach Ansicht des VMR ein potenzieller Verstoss gegen das Gleichstellungsgesetz darstellt.

Der Landtag sprach sich daher in der zweiten Lesung des Gesetzes über die bezahlte Elternzeit auch für eine Finanzierung des Mutterschaftsurlaubs über die Familienausgleichskasse aus und beauftragte die Regierung mit der entsprechenden Umsetzung. Für die Vorarbeiten bedingte sich die Regierung zwei Jahre aus, sodass die neuen Regelungen im Januar 2026, rückwirkend auf zwei Jahre, in Kraft treten werden.